科学家们开发出多功能金属膜,催生量子发射技术的革命。这一突破性创新为量子领域带来新的可能性,尤其在密码学和信息安全方面。

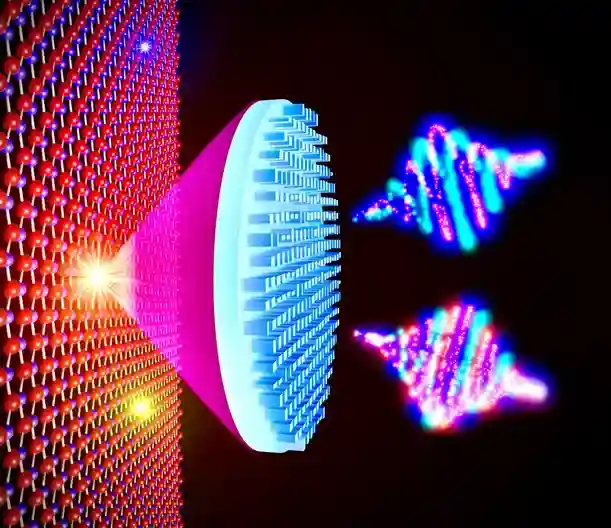

一幅插图  展示了多功能金属膜如何随意塑造二维六方氮化硼量子发射,由 Chi Li、Jaehyuck Jang、Trevon Badloe、Tieshan Yang、Joohoon Kim、Jaekyung Kim、Minh Nguyen、Stefan A. Maier、Junsuk Rho、Haoran Ren、Igor Aharonovich 提供数据支持。

展示了多功能金属膜如何随意塑造二维六方氮化硼量子发射,由 Chi Li、Jaehyuck Jang、Trevon Badloe、Tieshan Yang、Joohoon Kim、Jaekyung Kim、Minh Nguyen、Stefan A. Maier、Junsuk Rho、Haoran Ren、Igor Aharonovich 提供数据支持。

量子发射是实现光子量子技术的关键。固态单光子发射器(SPE)如六方氮化硼(hBN)缺陷在室温下操作,因其稳定性和亮度而备受瞩目。但传统方法采用高数值孔径 (NA) 物镜或微结构天线收集光子,虽然效率高却无法操控量子发射。改变发射结构需要繁琐的光学元件,如偏振器和相位板。

最近在《eLight》杂志上发表的论文中,Chi Li 博士和 Haoran Ren 博士领导的国际科学家团队,借助一种全新的多功能金属膜,成功构造出可操控的量子发射单光子发射器。这种膜可以随意改变光束空间形态,对于量子光源至关重要。

元表面改变了光子设计的面貌,带来从光学成像到激光雷达的重大技术进步。新方法将纳米级发射器与结构谐振器和元表面集成,实现对发射的基本定制。这些创新展示了平面光学在推动量子发射领域的不可或缺作用。

研究团队创造了多功能金属膜来解决这个挑战。来自韩国物理学家 Jaehyuck Jang 博士、Trevon Badloe 博士以及浦项科技大学的 Junsuk Rho 教授,共同研制出这一新型金属膜。膜能同时调整方向性、极化和轨道角动量(OAM)自由度,并在室温下通过金属离子从氢化硼中提取固相萃取物(SPEs)实现多维结构化的量子发射。

研究小组实现了任意塑造的量子发射方向性,并成功在金属感曲线上添加多种螺旋波面,从而在SPE的正交极性中产生独特的OAM模式。这一突破性实验由 Igor Aharonovich 教授领导的悉尼科技大学和TMOS(澳大利亚研究理事会卓越中心)完成。

多自由度量子发射任意波前整形技术释放了固态SPE的潜力,用于高维量子光子应用。新技术为超薄元光学器件创造了新平台,实现室温下多自由度量子发射的任意波前整形。研究团队认为,操纵光子偏振可增强滤波效果,对量子密码学和纠缠分发产生重要影响,尤其在利用氢化硼SPE生成偏振纠缠光子对方面。

金属膜未来将扩展至高维单光子混合量子态的产生。通过将结构化SPE源与可靠的传输环境(如光纤)整合,将有望实现信息容量更大、抗噪声能力更强、安全性更高的量子网络。这一创新引领着量子技术的未来前景。

作品采用:

《

署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)

》许可协议授权